Bürokratie

Impressionen von Organisationsformen

Geht es auch besser?

Impressionen

Erstellt: 31. Dez. 2021

Update: 26. Dez.2024

Von Manfred Goschler

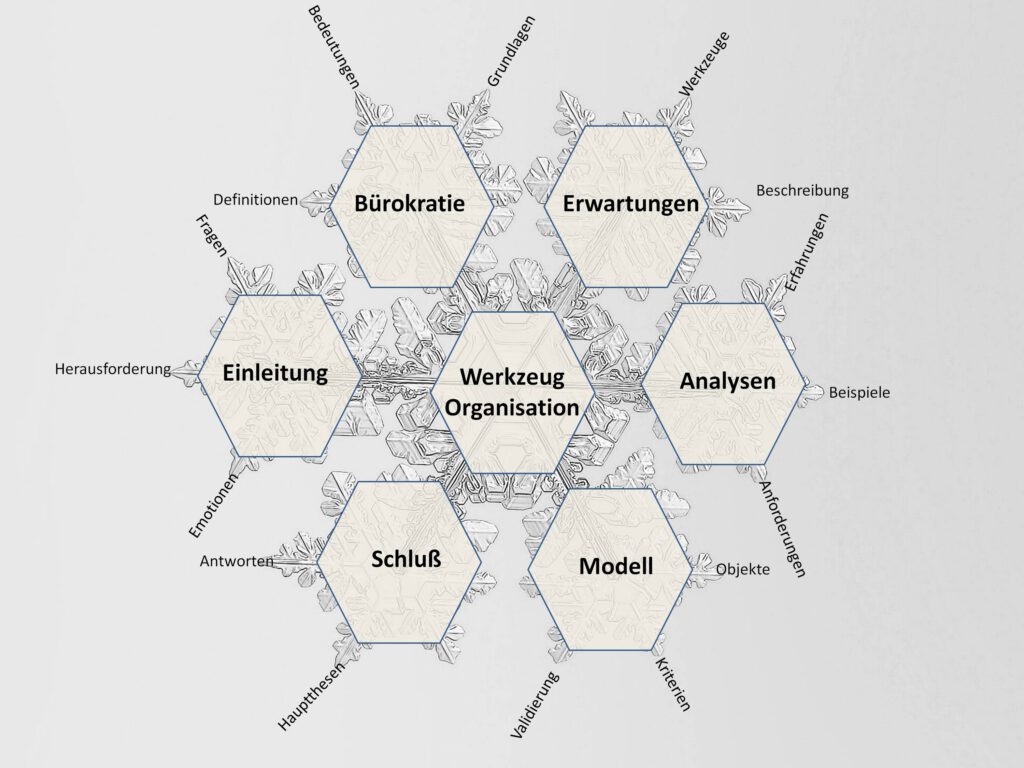

Übersicht

- Vorwort und Einleitung

- Begegnungen mit der Bürokratie

- Was war und was ist Bürokratie?

- Visionen zukünftiger Organisationsformen

- Beobachtungen und Erfahrungen

- Lehren

- Zusammenfassung

- Nachwort

Hinweis: Weiter Erläuterungen und Quellenangaben sind mit ** markiert und finden sich **hier.

Damals wie heute erscheint diese Kritik vielschichtig:

Ist sie ein Reflex oder eine Reaktion auf vermeidbare Fehler oder sind es grundsätzliche Probleme mit Organisationen oder Verwaltungen (**)?

Ist es ein Ausdruck von Ohnmacht gegenüber gesellschaftlichen Regelwerken oder

ist Bürokratie eine Instanz für allgemeine Schuldzuweisungen?

Hat Bürokratie ihren schlechten Ruf verdient, oder verbirgt sich dahinter auch ein großes Potenzial für gesellschaftliche Verbesserungen? Diese Reflexionen sollen helfen, das Thema differenzierter zu betrachten.

Leitfragen:

Begegnungen mit der Bürokratie

Ein anschauliches – und für mich bewegendes – Beispiel für den Einfluss von Bürokratie war der sogenannte „Klappstuhlstreit“, der 2021 in Heidelberg für Aufsehen sorgte. Ein 104-jähriger Mann wurde daran gehindert, weiterhin auf einem Klappstuhl am Straßenrand zu sitzen, entsprechend den Vorschriften der Stadt. Die Reaktionen der Öffentlichkeit führten schließlich dazu, dass die Behörden einlenkten. Dieser Fall verdeutlicht Ambivalenzen von Bürokratie: Einerseits soll sie Ordnung schaffen und Regeln durchsetzen, andererseits wirkt sie starr und lebensfremd.

Ähnliche Beispiele lassen sich für viele andere Gesellschaftsbereiche aufzeigen. Dabei offenbaren sich oft folgende Kritikpunkte:

- Schwerfälligkeit und Ineffizienz

- Überbetonung von Vorschriften

- Lebensfremdheit von Entscheidungen

- Fehlende Transparenz und mangelnde Verantwortlichkeiten

Es wird problematisch, wenn eine Verwaltung pauschal diskreditiert wird, insbesondere von Personen, zu deren Verantwortungsbereich es auch gehört, Abläufe zu verbessern. Entsprechende Forderungen nach „unbürokratischen“ Lösungen wirken dann populistisch, insbesondere wenn sie keine konkreten und praktikablen Lösungen anbieten können.

Was war und was ist Bürokratie eigentlich?

Der „Kleine Brockhaus“ beschreibt 1949 die Bürokratie als eine Verwaltungsform, die sich seit dem 19. Jahrhundert über alle Bereiche des öffentlichen Lebens ausgebreitet hat – von Parteien und Gewerkschaften bis hin zu Kirche und Bildungswesen. Dabei wird auf Probleme wie Unpersönlichkeit, Lebensfremdheit und die Aufblähung des Staatsapparats hingewiesen.

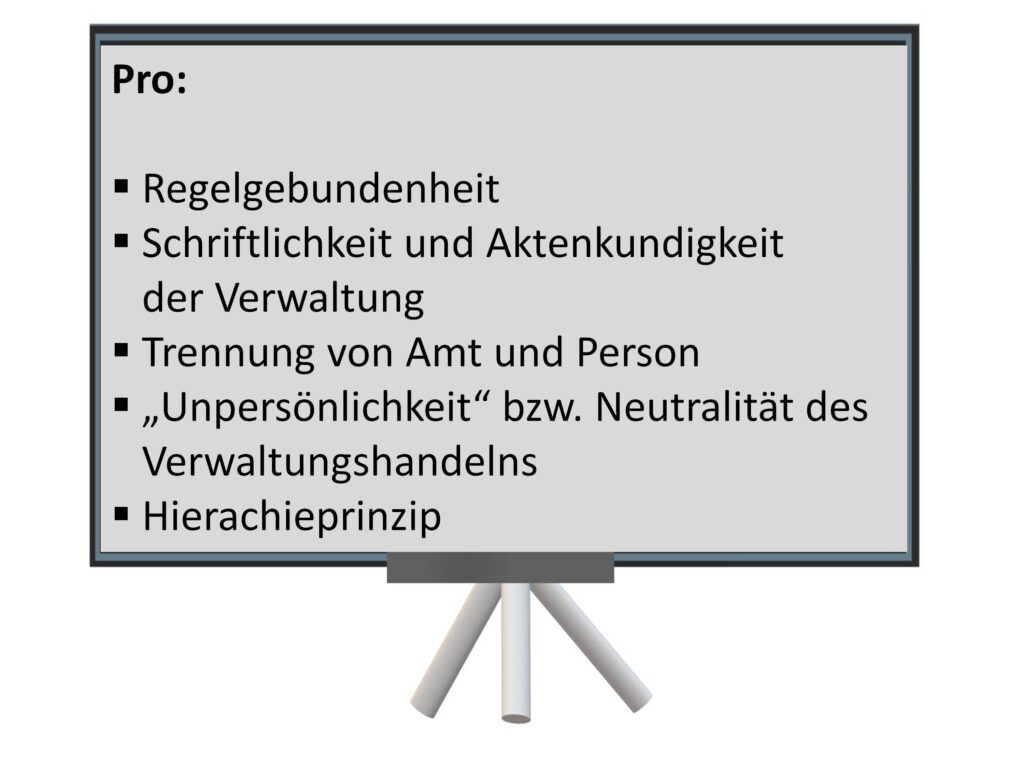

Max Weber, einer der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, hat die Bürokratie als Organisationsform wissenschaftlich analysiert. Seine zentralen Merkmale sind:

- Regelgebundenheit

- Schriftlichkeit und Aktenkundigkeit

- Trennung von Amt und Person

- Hierarchieprinzip

- Neutralität im Verwaltungshandelns

Diese Merkmale schaffen Ordnung, Effizienz und Verlässlichkeit, führen jedoch auch zu Kritik.

Visionen zukünftiger Organisationsformen

Idealerweise sollte man von allem das Beste erwarten, also auch von Organisationen.

Wünschenswerte Merkmale einer idealen Organisation:

- Effizienz und Effektivität

- Flexibilität und Dynamik

- Transparenz, Überprüfbarkeit und widerspruchsfreie Aktionen

- Vorausschauende Planung

- Einklang mit gesellschaftlichen Werten

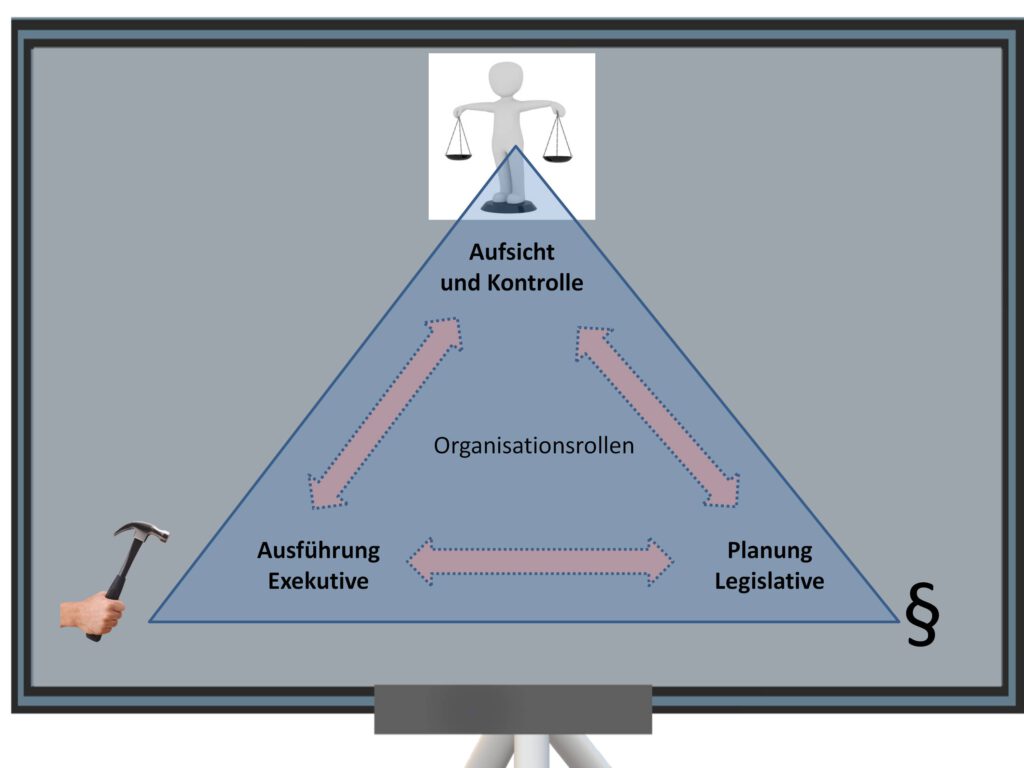

Unabhängig, ob es sich dabei um ein Wirtschaftsübernehmen, eine Regierung oder Behörde handelt, die sich in ihren Aufgaben und ihrer Arbeitsweise unterscheidet, sie haben Aufgaben und Verantwortung diese zu erfüllen.

Eine Organisation soll das Bestmögliche leisten, das ihrer Aufgabe und ihrem Verantwortungsbereich entspricht. Große technische Fortschritte wie der Einsatz von leistungsfähigen Maschinen und intelligenter Software (**Maschinen) eröffnen neue Möglichkeiten, bisherige Schwachpunkte von Organisationen – wie beispielsweise die „Schwerfälligkeit“ von Verwaltungen – zu verbessern. Technischer Fortschritt allein reicht jedoch nicht aus. Es erfordert klare und ausgewogene Regeln im Umgang zwischen Menschen und Maschinen, um die Komplexität moderner Organisationen zu bewältigen.

Versuch einer allgemeinen Beschreibung für Verwaltung oder Organisationen. Eine Verwaltung stellt sicher, dass die ihr übertragenen Aufgaben und Ziele unter bestmöglicher Ausnutzung von Ressourcen vorausschauend, flexibel und dynamisch, d.h. sich veränderten Gegebenheiten, erreicht werden können. Ihre Aktionen bleiben dabei transparent und sind im Einklang mit gesellschaftlichen Werten, sowohl im Innen- als auch in einem Aussenverhältnis zu anderen Betroffenen. Eine entsprechende Festlegung könnte für die Verwaltung eines Wirtschaftsunternehmens, einer Regierung oder einer Behörde gelten und ist nicht als irrationale Lösung („eierlegende Wollmichsau“ ) gedacht, sondern als praktikable Lösung, die auf rationalen Überlegungen fußt und unter den jeweiligen Rahmenbedingungen Interessen ausgleicht um bestmögliche Ergebnisse für Gesellschaft und Betroffene zu erzielen.

Beobachtungen, theoretische und praktische Erfahrungen

Bereits Max Weber legte in den 1920er Jahren den Grundstein für das Verständnis moderner Bürokratie. Er beschrieb sie als rationales und regelgebundenes System, um Ordnung und Effizienz zu schaffen, erkannte jedoch auch ihre Schattenseiten.

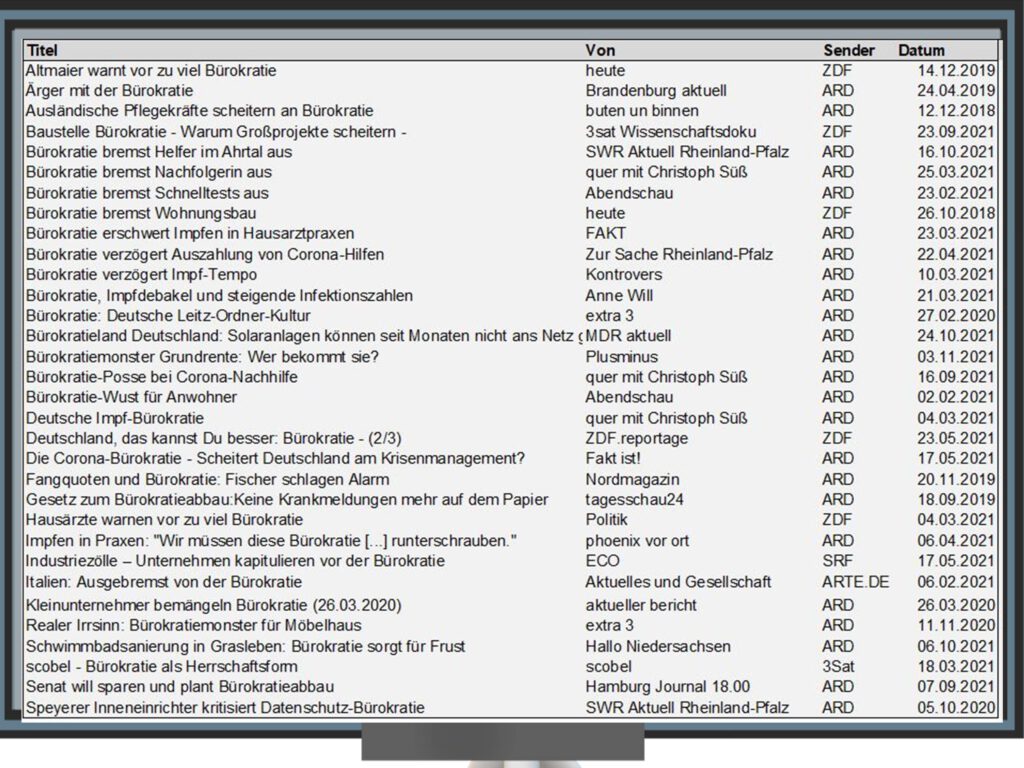

Auf Webers Grundlagen aufbauend haben sich zahlreiche Autoren mit diesem Thema auseinandergesetzt. Stellvertretend sei die im Internet veröffentlichte Bachelorarbeit „Mehr Freiheit durch weniger Ordnung“ erwähnt. Darin werden der sozialtheoretische und philosophische Grundcharakter der Bürokratie sowie ihre Wechselwirkungen mit der Gesellschaft erörtert. Auch weitere diskussionswürdige Perspektiven, wie die von David Graeber, werden aufgezeigt: „Jeder Versuch zur Eingrenzung der Bürokratie endet mit einer Zunahme von Vorschriften.“ Viele dieser Thesen und Beispiele begegnen uns in öffentlichen Medien oder in persönlichen Erfahrungen. Einige davon sollen im Folgenden hervorgehoben werden.

Bürokratie und Veränderungen

Verwaltungen sind auf wiederkehrende Aufgaben ausgerichtet und optimiert, aber auch Einflüssen unterworfen, die Änderungen innerhalb der Organisation nach sich ziehen. Dagegen zeichnen sich Projekte durch ihre Einmaligkeit und zeitliche Begrenzung aus. Eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen beiden Bereichen ist entscheidend, wie viele Projekte in Wirtschaft, Politik, IT oder Bau zeigen können. Organisationsmängel wie fehlende Abstimmungen, mangelnde Transparenz, Zielkonflikte usw. können zu erheblichen wirtschaftlichen und ansehen Schäden führen, wie – etwa der Bau des Berliner Flughafens – eindrucksvoll zeigen kann.

Bauen im Großen

Eine angespannte Verkehrssituation in Ludwigshafen der letzten Jahre war teilweise auf die maroden Hochstraßen zurückzuführen. Diese Situation führte wegen ihrer verkehrstechnischen Bedeutung in der Metropolregion Rhein-Neckar zu intensiven Diskussionen. Die vergleichsweise kurze Lebensdauer der Bauwerke, immens hohe Kosten und lange Bauzeiten waren zentrale Kritikpunkte. Aber auch über die Notwendigkeit richtiger Organisation, Planung, Qualitätssicherung und weiterer Maßnahmen wurde in den lokalen Medien berichtet (**Konrad, vgl. auch **Baustelle Bürokratie).

Bauen im Kleinen

Obwohl in manchen Kommunen gerne mit Bürgerfreundlichkeit geworben wird, darf ein Bürger mit einem Anliegen nicht immer auf eine Unterstützung durch eine Behörde hoffen, wie Nadine Klose(**) in ihrem Artikel„Die Verzweiflung eines Bauherrn“ beschreibt. Der Artikel schildert den Fall eines langwierigen und intransparenten Bauverfahrens im Rhein-Pfalz-Kreis, mit denen viele Bauwillige konfrontiert und herausgefordert sind. Solche Beispiele zeigen, dass bürokratische Abläufe nicht nur kosten- und zeitintensive Hindernisse darstellen, sondern oft zu Frustration führen und das Vertrauen in staatliche Institutionen beeinträchtigen.

Beispiel aus der Politik

Anfang Dezember 2021 verabschiedete die neue Ampelregierung aus SPD, FDP und den Grünen ihren Koalitionsvertrag. Darin werden die Anforderungen an den zukünftigen Staat und seine Verwaltung beschrieben und ambitionierte Ziele für eine moderne Bürokratie formuliert.

Auszug aus S.8-9, Kapitel II. (Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen):

- handlungs- und leistungsfähig, gerade in Krisenzeiten

- vorausschauend, mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft kooperierend

- transparent und teilhabend in seinen Entscheidungen

- unkomplizierte, schnelle und digitale Verwaltung

- schneller, effektiver, agiler und digitaler

Besondere Aufmerksamkeit wird der Bürokratie und Digitalisierung gewidmet:

„Wir werden deshalb Planungs- und Genehmigungsverfahren modernisieren, entbürokratisieren und digitalisieren sowie die Personalkapazitäten verbessern.“ (S. 8, 2. Absatz).

Weiter auf S. 15 werden unter der Rubrik „Digitale Innovationen und digitale Infrastruktur“ die strategischen Ziele detailliert:

„Deutschland braucht einen umfassenden digitalen Aufbruch. Wir wollen das Potenzial der Digitalisierung für die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen, für Wohlstand, Freiheit, soziale Teilhabe und Nachhaltigkeit nutzen. Dafür werden wir uns ambitionierte und überprüfbare Ziele setzen … ein zentrales zusätzliches Digitalbudget eingeführt und Gesetze einem Digitalisierungscheck unterzogen. Die Verwaltung wird digitaler und konsequent bürgerorientiert … Wir machen aus technologischem auch gesellschaftlichen Fortschritt.“

Es bleibt zu hoffen, dass diese vielversprechenden –eigentlich auch fachübergreifenden- Ankündigungen nicht nur in einem Pflichtenheft der Regierung dokumentiert sind, sondern auch in einem zukunftsweisenden, nachhaltigen und transparenten Masterplan konkretisiert und konsequent umgesetzt werden. Ohne klare Umsetzungsstrategien laufen diese Versprechen Gefahr, im politischen Alltag verwässert zu werden. (**bpp Digitalisierung, S. 62 Politik, Recht, Verwaltung).

Erfahrungen mit Informationstechnik

Die zunehmende Durchdringung der Technik in alle gesellschaftlichen Bereiche, vom privaten Haushalt bis hin zu großen Wirtschaftsunternehmen oder Behörden schreitet dynamisch voran und macht sich immer stärker unentbehrlicher. Während im privaten Haushalt mittlerweile immer mehr automatisierte „Dienstleister“ wie Roboter oder Sprachassistenten unterwegs sind, werden in großen Unternehmen komplexe, unternehmensübergreifende Anwendungssysteme wie SAP eingesetzt. Diese Systeme automatisieren und vernetzen viele wiederkehrende Einzelaufgaben und erhöhen so Schnelligkeit, Präzision und Effizienz. Gleichzeitig aber werfen sie Fragen zur Organisation und zur fortlaufenden Anpassung auf, insbesondere von Mensch-Maschine-Interaktionen.

Moderne Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) erweitern diese Herausforderungen noch. Während sie das Potenzial haben, Prozesse tiefgreifend zu optimieren und die Effizienz weiter zu steigern, benötigen sie gleichzeitig klare rechtliche und ethische Rahmenbedingungen und eine Balance zwischen Automatisierung und menschlicher Kontrolle. Was können wir daraus lernen?

Was können wir aus diesen Erfahrungen lernen?

Bürokratie – oder genauer gesagt, einige mit ihr assoziierte Aspekte – prägen die Organisation gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen. Informationstechnologie ist bereits ein integraler Bestandteil dieser Systeme und ihr Anteil wächst. Daher drängt sich die Frage auf: Welche Lehren können wir aus den bisherigen Erfahrungen ziehen, und inwiefern können wir Bürokratie bzw. Verwaltungen mithilfe neuer Technologien verbessern?

Erfahrungen aus bestehenden Verwaltungssystemen

Regelgebundene Prozesse sind ein wesentlicher Bestandteil (bürokratischer) Systeme. Sie bieten einerseits Struktur und Verlässlichkeit, sind jedoch oft unflexibel, insbesondere hinsichtlich notwendiger Anforderungen. Lebensfreundliche Anforderungen bzw. ethische Fragestellungen, insbesondere im Umgang mit Menschen, werden dabei oft vernachlässigt.

Potentiale moderner Technologien

Mit der Weiterentwicklung von KI ergeben sich neue Möglichkeiten, komplexe Aufgaben zu automatisieren und Entscheidungsprozesse – insbesondere bei regelbasierten Vorgängen – zu unterstützen wie z.B. bei Genehmigungsverfahren: Die Integration solcher Technologien bietet viele Chancen entsprechende Kritikpunkte anzugehen und gleichzeitig ethische Fragen zu berücksichtigen. So könnten durch KI-Systeme transparentere und gerechtere Strukturen geschaffen werden, die sich flexibel weiterentwickeln lassen – allerdings stets unter menschlicher Kontrolle.

Interdisziplinäre Perspektiven

Erkenntnisse aus der Verwaltungswissenschaft und Soziologie liefern wertvolle Impulse für die Gestaltung effizienter und handlungsfähiger Organisationen. Gleichzeitig bieten Disziplinen wie Softwareengineering und KI praktische Werkzeuge zur Optimierung von Prozessen. Philosophische Betrachtungen hingegen können auf die Grenzen technischer Modellierungen hinweisen und die Entwicklung ethischer sowie nachhaltiger Systeme fördern. Weitere Disziplinen, darunter auch die Kunst, tragen dazu bei, neue Perspektiven zu eröffnen und kreative Lösungsansätze zu entwickeln.

Interessenkonflikte und Inklusion

Viele ambivalente Aspekte der Bürokratie komplizieren das Thema und berühren grundlegende menschliche Werte:

Struktur, Ordnung, Regelgebundenheit, Maschinen, Statik vs. Freiheit, Menschlichkeit, Dynamik

Ausgewogenheit und Gerechtigkeit vs. Ungerechtigkeit

Neutralität vs. Herrschaftsdenken

Eine transparente Abwägung von Interessen ist entscheidend, um gesellschaftliche Reibungsverluste zu minimieren. Inklusionsansätze, wie stärkere Bürgerbeteiligung in Verwaltungen oder eine transparente Personalpolitik in Unternehmen, zeigen, wie verschiedene Perspektiven eingebunden werden können, ohne die Effizienz zu gefährden.

Zur Flexibilisierung und Zugänglichkeit von Bürokratie gehört auch die Trennung von Machtstrukturen und Organisationsformen. Ein transparentes Regelwerk, das sowohl interne als auch externe Einflüsse berücksichtigt, könnte dazu beitragen, Herrschaftsaspekte von bürokratischen Strukturen zu entkoppeln und sie anpassungsfähiger zu gestalten.

Zeitliche Dimensionen von neuen Organisationsformen

Moderne Organisationsformen müssen nicht nur auf unvorhersehbare Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien flexibel reagieren können. Auch die wachsende Dynamik der Welt stellt eine zentrale Herausforderung für die Planung und Ausführung ihrer Aufgaben dar. Dabei darf Zeitdruck durch neue (technologischen) Prozessen nicht dazu führen, dass Qualität und menschliche Werte geopfert werden. Eine sorgfältige Abwägung zwischen Geschwindigkeit, Präzision und sozialer Verantwortung bleibt essenziell.

Moderne „Bürokratie“ erfordert ein Zusammenspiel aus soziologischen Erkenntnissen, technologischen Innovationen und ethischer Reflexion. Wichtig dabei ist die Balance zwischen Regelgebundenheit und Flexibilität, die eine dynamische Anpassung an neue Anforderungen ermöglicht.

Interdisziplinäre Ansätze, die Philosophie, Informatik und Verwaltungswissenschaften verbinden, können helfen, Bürokratie gerechter und effektiver zu gestalten. Gleichzeitig müssen Interessenkonflikte transparent gemacht und inklusiv gelöst werden, um gesellschaftliches Vertrauen zu fördern.

Zusammenfassung

In einer zunehmend komplexeren Welt wurde ein empirischer Blick auf Organisationen geworfen – als soziale Gebilde und Prozesse. Dabei ergaben sich wesentliche Aspekte für die Beschreibung heutiger und zukünftiger, automatisierter Organisationen:

Interessen, Werte und Abhängigkeiten

Organisationen orientieren sich bisher vorwiegend an den unmittelbaren Anforderungen direkt Beteiligter, Verantwortlicher oder Eigentümer. Randbedingungen werden dabei oft unzureichend einbezogen. Um dies zu adressieren, wurde die Abstraktionsebene der „Interessen“ eingeführt (Anmerkung: nur im technischen Modell) – als Grundlage für Handlungen und als verbindendes Element innerhalb von Organisationen.

Effiziente Organisationen müssen Interessen flexibel ausbalancieren und leistungsfähige Werkzeuge bereitstellen, um Veränderungen aktiv zu gestalten, statt lediglich zu reagieren. Interessen orientieren sich an Werten wie Ordnung und Verlässlichkeit, Menschlichkeit, Neutralität und Gerechtigkeit oder Veränderbarkeit, die großen Einfluß auf Organisationen haben.

Transformation und Digitalisierung

Die präzise Umsetzung von Regeln in widerspruchsfreie und verständliche Regelwerke kann der oft kritisierten Schwerfälligkeit von Verwaltungen entgegenwirken. Diese Transformation ermöglicht zugleich die Integration moderner Datenverarbeitungstechniken und öffnet Räume für eine breitere Berücksichtigung gesellschaftlicher Interessen. Fortschritte in der Digitalisierung führen zu einer zunehmenden Verschiebung der Verwaltungspräsenz in virtuelle Räume. Besonders an den Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine wird diese Entwicklung sichtbar. Eine solche Transformation kann zu einer sehr leistungsfähigen Organisation führen, die sich aber nicht zu einer eigenständigen „Herrschaftsform“ entwickeln darf, sondern auf die Rolle eines Werkzeuges beschränkt bleiben muss. Als Teil einer Executive.

Zukunftsorientierte Entwicklungen

Die Frage nach dem Mensch-Maschine-Verhältnis wird eine Schlüsselrolle in der weiteren Entwicklung der Digitalisierung spielen. Zukünftig wird es einfacher sein ein vorgegebenes komplexes Regelwerk in vielen Fachbereichen einzusetzen. Die Simulation menschlicher Eigenschaften durch Maschinen darf dabei aber nicht hinwegtäuschen, dass auch sie nur ein Regelwerk ausführen und es vielleicht auch Ausnahmen bedarf, die heute durch menschliche Emotionen ausgelöst werden. Eine frühzeitige Reflexion menschlicher Stärken und Werte sowie die kritische Begleitung der Technikeinführung darf deshalb nicht fehlen. Transparenz und ethische Rahmenbedingungen sind entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und gesellschaftliche Reibungsverluste zu reduzieren.

Viele Aspekte einer Bürokratie bleiben -trotz aller Kritik- weiterhin relevant, obwohl sie trotz wachsender wachsenden Veränderungen reformbedürftig ist. Trotz alledem –unter dem Strich- ist es eine tragfähige Basis für Verbesserungen und verdient ihren schlechten Ruf nicht. Es sind oder waren wohl eher einige ihrer Repräsentanten, die Bürokratie bzw. die Verwaltung in ein schlechtes Licht rücken.

Die Bürokratie –bzw. entsprechende Organisationsformen- bleibt ein zentrales Element moderner Gesellschaften und ihre Weiterentwicklung ist unverzichtbar. Indem wir technologische Fortschritte nutzen, interdisziplinäre Ansätze einbeziehen, transparente Interessensausgleiche fördern und ethische Aspekte mit einbeziehen, können wir die Bürokratie zu einer inklusiven, effizienten und zukunftsfähigen Organisationsform transformieren. Das hätte bestimmt auch Max Weber gefallen.

Nachwort

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Bürokratie war eine Expedition in ein neues, komplexes und facettenreiches Terrain. Dabei wurden Türen zu neuen Perspektiven geöffnet:

Die Erkenntnis, Vielfalt und konkurrierende Interessen bzw. dahinterstehende Werte konstruktiv zu nutzen und zu gestalten. Statt Konflikte zu unterdrücken, sollten Organisationen durch abgestimmte Prozesse und klare Regelwerke dazu beitragen, Ressourcen effizienter einzusetzen und größere gesellschaftliche Ziele zu verfolgen.

Die Idee, Organisationen stärker mit Technik zu unterstützen liegt nahe, auch im Hinblick auf bisherige Entwicklungen. Aber Technik darf nicht dominant werden, sie muss als Werkzeug für die Interessen und Werte der Menschen eingesetzt werden. Dieser Ansatz soll eine Grundlage für zukünftige Entwicklungen bieten – mit dem Ziel, Ressourcen zu schonen, Vertrauen zu stärken und eine nachhaltige Verbesserung von Organisationsprozessen zu erzielen.

Zurück zur Eingangsfrage: Der Ruf der „Bürokratie“ ist durch negative Zuschreibungen stark beschädigt. Ursprünglich als Instrument für wiederkehrende Aufgaben unter bestimmten Randbedingungen gedacht, ist sie nicht darauf ausgelegt, komplexe und dynamische Reformprojekte wie in der Politik eigenständig zu bewältigen. Dennoch bietet sie heute großes Potenzial, durch gezielte Reformen wieder an Bedeutung und Anerkennung zu gewinnen. So könnte die Bürokratie ihren schlechten Ruf hinter sich lassen und ihre wichtige Rolle in einer modernen Gesellschaft neu definieren.

Anmerkung: Diese Beitrag ist eine Überarbeitung meines ursprünglichen Entwurfs vom 31.12.2021 und spiegelt meine Gedanken in dieser Zeit wieder. Zecks besserer Lesbarkeit wurde der ursprüngliche Text zwar stark gekürzt, u.a. technische Modellierungen entfernt, ohne jedoch wesentliche inhaltlichen Änderungen vorzunehmen.