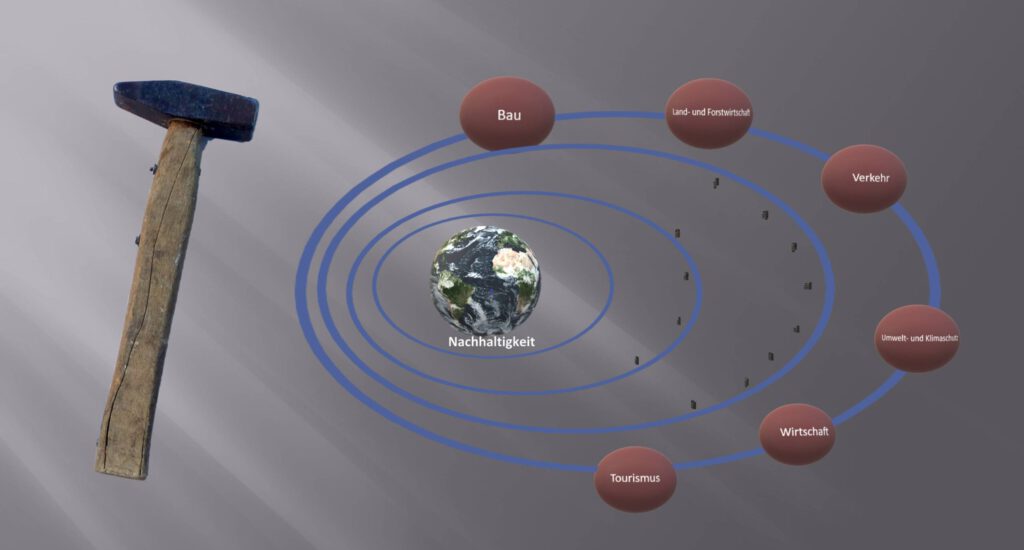

Nachhaltigkeit

Impressionen

Erstellt am: 8. Nov. 2022

Update: 19. Dec. 2024

Von Manfred Goschler

Das ist der Hammer!

Ein alter Hammer und die Frage nach Nachhaltigkeit

Kürzlich fiel mir ein alter Hammer meines Vaters in die Hände. Trotz seines Alters und einer provisorischen Reparatur an der Stielbefestigung leistete er bei einer Renovierung hervorragende Dienste. Dieser Hammer ist mehr als ein Werkzeug – er symbolisiert Langlebigkeit und den bewussten Umgang mit Ressourcen.

Früher hätte ich eine solche Reparatur eher kritisch gesehen. Doch mit zunehmender Erfahrung verstehe ich, dass kleine, pragmatische Lösungen oft der Kern von Nachhaltigkeit sind.

Rückblick – Haltung in früheren Zeiten

Nachhaltigkeit ist heute in vieler Munde, aber der Gedanke dahinter ist keineswegs neu. Schon frühere Generationen lebten nachhaltig – aus Notwendigkeit. Ob Reparieren, Wiederverwenden oder Sparen: Die Prinzipien von Nachhaltigkeit waren oft selbstverständlich.

Doch wie weit reichen diese Vorstellungen in unserer modernen Welt? Und wo sind ihre Grenzen? Mit diesen Fragen möchte ich mich auseinandersetzen.

Erzählungen älterer Generationen prägten mein Verständnis von Nachhaltigkeit. Dinge wurden wertgeschätzt: Lebensmittel wurden kreativ verwertet, und Gebrauchsgegenstände sorgfältig gepflegt und weitergegeben. Spielzeuge aus langlebigen Materialien wie Holz standen im Kontrast zu kurzlebigen Plastikprodukten.

Kindheitswünsche, die nicht sofort erfüllt wurden, förderten Genügsamkeit und Kreativität und lehrten mich auch später, Dinge zu hinterfragen:

Brauche ich das wirklich?

Herausfordernde Beispiele für Nachhaltigkeit im Alltag und der Wirtschaft

Mobilität: Autos und Fahrräder

Autos stehen für Mobilität, aber auch für Ressourcenverbrauch. Das anhaltende Wachstum des Pkw-Verkehrs schränkt aber gerade in Ballungsräumen die Mobilität ein. Aber auch in ländlichen Räumen hat der Ausbau der Straßen andere Verkehrsteilnehmer wie die Radfahrer, zurückgedrängt. Reparaturfreundlichkeit an modernen Kraftwagen wird unter anderem durch komplexe Elektronik erschwert. Der Trend zu größeren Fahrzeugen wie VANs untergraben frühere Visionen wie das „3-Liter-Auto“. Neben dem Kraftstoffverbrauch sind jedoch für eine nachhaltige Fahrzeugbeurteilung mehr Kriterien zu berücksichtigen, die sich auf die Herstellung und den Betrieb eines Fahrzeuges mit seinen Auswirkungen beschäftigen.

Beispiel: Ein 22 jähriger BMW am Ende seines Lebenszyklus. Trotz seines guten Allgemeinzustandes in Bezug auf Aussehen, Komfort und Antrieb, haben viele brüchige Kunststoffteile zusammen mit wartungsunfreundlicher Elektronik den Weg zum Autofriedhof eingeleitet. Im Gegensatz dazu ein fast 60 jähriger Volvo, der sich in diesen Bereichen durch solidere Technik und einfachere und preiswertere Reparaturmöglichkeiten auszeichnet.

Fahrräder

erleben dank E-Bikes und weitere Segmentierungen wie z.B. Gravelbikes, eine Renaissance. Doch die Vielfalt neuer Modelle mit oft nicht standardisierten Bauteile erschwert Reparaturen und Austauschbarkeit.

Glücklicherweise kann dieser Bereich noch ein kreatives Betätigungsfeld für Hobbymechaniker bleiben und sie können ihre Fahrräder nebst Zubehör mit vergleichsweise wenigen Mittel ihren Bedürfnissen anpassen.

Bild: Ein über 60 Jahre alter (Fahrrad)Anhänger, der sowohl für diverse Transportzwecke als auch für Spaßfahrzeug für die Jugend eingesetzt werden kann.

Nachhaltigkeit in Bau und Energie

Öffentliche Infrastruktur

Mit einem stetig wachsenden Fahrzeugaufkommen erfolgte der Ausbau der Straßennetze mit Brücken, Hochstrassen und anderen Bauwerken, oft zu Lasten der Natur oder anderer Verkehrsteilnehmer.

Der heutige Zustand vieler Brücken und Straßen zeigt, wie teuer mangelnde Nachhaltigkeit sein kann. Sollte neben einer vorausschauenden Planung der Verkehrsinfrastruktur nicht stärker in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion zur effizienteren Nutzung der Mittel aufgerufen werden? So beschäftigt sich die Stadt Ludwigshafen, ihre Anwohner und Pendler mittlerweile seit Jahren mit ihren Hochstraßen: Sowohl was die Auswirkungen auf die Bevölkerung angeht, als auch eklatanten Mängel bei der Planung und Ausführung dieser Bauwerke, wie auch in der Lokalzeitung nachgelesen werden kann.

Energetische Sanierungen

Alte Gebäude sind eine zentrale Herausforderung einer Energiewende. Der Preisdruck bei Energie und Materialien zwingt zum Weiterdenken, damit es hier Fortschritt durch intelligente Lösungen geben kann. Energetische Sanierungen müssen effizienter und zugänglicher gestaltet werden, um langfristig Wirkung zu zeigen.

Geld und Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft

Auch Geld ist eine begrenzte Ressource. Nachhaltige Finanzpolitik sollte Stabilität fördern und die Gesellschaft vor Verlusten schützen. Inflation und unsachgemäße Mittelverwendung widersprechen diesem Ziel.

Was versteht man eigentlich heute unter Nachhaltigkeit?

Definitionen

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ hat eine historische und mehrdimensionale Bedeutung. Der Duden (Stand 8/22) definiert ihn als:

- eine länger anhaltende Wirkung,

- das Prinzip, „nicht mehr zu verbrauchen, als nachwachsen, sich regenerieren oder bereitgestellt werden kann“ (z. B. in der Forstwirtschaft).

Wikipedia (Stand 8/22) beschreibt Nachhaltigkeit als „ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung“, das eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der Regenerationsfähigkeit natürlicher Systeme gewährleisten soll. Das sogenannte Drei-Säulen-Modell verbindet ökologische, ökonomische und soziale Ziele. Kernpunkte sind: Dauerhaftigkeit, Ressourcenschonung, generationsübergreifende Bedürfnisbefriedigung und ein Zielbündel verschiedener Interessen.

Oben genannte Beispiele und diese Definitionen werfen komplexe Fragen auf, von denen folgende herausgegriffen werden soll:

Wenn Nachhaltigkeit auch einen Handlungsrahmen bieten soll,

wie ist mit unterschiedlichen ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen in einem lokalen oder globalen Kontext umzugehen?

Bleibt es bei einer eher einseitigen oder stärker kontextbezogenen Nutzung dieses Begriffes Nachhaltigkeit oder kann es einen übergreifenden Konsens geben und wie kann dieser aussehen?

Welche Prinzipien lassen sich aus den bisherigen Beobachtungen ableiten?

Beständigkeit und ressourcenschonendes Handeln

Nachhaltigkeit basiert auf Prinzipien wie Beständigkeit und dem achtsamen Umgang mit Ressourcen – sei es bei materiellen oder immateriellen Objekten. In der Natur zeigt sich Beständigkeit in Kreisläufen, etwa bei der Stabilität und dem Gleichgewicht von Planetenbahnen oder in der Langlebigkeit von festen Stoffen. Für immaterielle Aspekte hängt Beständigkeit von Haltungen, Leitbildern und strategischen Entscheidungen ab.

Effizienz, Suffizienz und Nützlichkeit

Effizienz und Suffizienz sind Kernaspekte nachhaltigen Handelns. Sie verbinden Qualität mit Ressourcenschonung. Doch auch der tatsächliche Nutzen eines Produkts muss hinterfragt werden: Wie oft wird es verwendet? Gibt es Alternativen? Neben praktischen Überlegungen spielen emotionale Aspekte wie Freude oder ästhetische Anziehungskraft ebenfalls eine Rolle.

Am Beispiel eines Akkus lässt sich veranschaulichen, wie einzelne Aspekte zusammenwirken:

Beständigkeit zeigt sich dabei sowohl in der Anzahl möglicher Ladezyklen als auch einer abgegebenen Energie pro Ladezyklus. Effizienz beschreibt, wie ressourcenschonend die eingesetzte Energie (inklusive der Energie zu Herstellung und Entsorgung eines Akkus) genutzt wird, während Suffizienz die Notwendigkeit bzw. Nutzen des entsprechenden Einsatzes hinterfragt.

Wie können diese Prinzipien in einem Handlungsrahmen angewendet werden?

Wie am Beispiel eines Akkus angedeutet, lassen sich Langlebigkeit, Beständigkeit und die Schonung von Ressourcen für gut bestimmte und messbare Ziele in einem Kontext gut anwenden. Die realen Herausforderungen der Welt sind allerdings meist komplexer, nicht nur wegen vielen Ziel- und Interessenkonflikten: Die Welt um uns herum ändert sich fortlaufend und beeinflusst damit auch vorher festgelegt Ziele.

Vision: Nachhaltigkeit als normativer und dynamischer Prozess

Nachhaltigkeit ist mehr als eine Zusammenfassung von Prinzipien oder statischen Zielen, sie könnte ein dynamischer Handlungsrahmen sein. Idealerweise stützt sich dieses Handeln auf faktenbasierte Entscheidungen und vorausschauendes Denken, um künftige Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und interessenübergreifende Lösungen dafür zu entwickeln.

Von reaktivem zu strategischem Handeln

Reaktives Handeln löst kurzfristige Probleme, während strategisches Denken die Grundlage für nachhaltige Lösungen legt. Dies impliziert auch eine entsprechend (positive) retroperspektivische und prospektive Bewertung einer Handlung: War sie nachhaltig und hat sie ihre Ziele erreicht? Oder: Wie nachhaltig wird entsprechende Handlung in der Zukunft sein? Transparenz ist dabei essentiell, wenn es um interessenübergreifende Lösungen geht. Könnte Politik hier einen beispielhafter Anwendungsfall abgeben, wo Repräsentanten im Auftrag der Bürger entscheiden und handeln?

Wertschätzung und Achtsamkeit als Schlüssel

Die Wertschätzung von Dingen oder Ressourcen fördert ihren bewussten und kreativen Einsatz und vermeidet Verschwendung. Auf der anderen Seite hilft Achtsamkeit zu erkennen, ob Ressourcen verschwendet wurden. So könnten z.B. transparente Kosten, die ökologische Schäden einpreisen, das Bewusstsein für den „wahren“ Wert von Gütern schärfen. Oder retroperspektivisch, im Falle von Verschwendungen, eine „Kostenanpassung“ vornehmen.

Weitere Gedanken zu Kontexten

Nachhaltigkeit als Handlungsrahmen kann als ein aktives Konzept betrachtet werden, geprägt durch Entscheidungen und Handlungen, nicht als ein schicksalhaftes Ereignis. Als vernunftbegabte Wesen können wir aus der Vergangenheit lernen und die Zukunft aktiv gestalten. Die Industrialisierung und die globale Ausbreitung der Menschheit haben tiefgreifende Auswirkungen auf das Ökosystem und uns als Teil davon.

Diese Entwicklungen bergen Licht und Schatten – es liegt an uns, unser Potenzial zu nutzen, um das Gleichgewicht zu wahren und unsere Weiterentwicklung zu sichern.

Nachhaltigkeit und Zukunft

Nachhaltigkeit bedeutet, in die Zukunft zu denken. Sie setzt ein Ziel voraus: eine Welt, in der materielle und immaterielle Ressourcen im Einklang mit den Bedürfnissen zukünftiger Generationen genutzt werden. Das zielt auf ein Wohlergehen der Gesellschaft ab, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Risiken wie Klimawandel oder Atomwaffen bedrohen diese Vision. Doch wir haben –trotz größter Herausforderungen- grundsätzlich die Möglichkeit, unseren Weg bewusst zu gestalten. Entscheidungen für eine nachhaltige Zukunft erfordern eine klare Vorstellung von dem, was erreicht werden soll.

Nachhaltigkeit und Energie

Energie ist die Grundlage jeglicher Veränderung – physisch, gesellschaftlich oder technologisch. Die Industrialisierung war ein Wendepunkt, angetrieben durch fossile Energieträger, die sowohl Wohlstand als auch Umweltprobleme schufen. Heute stehen wir vor weiteren Wendepunkten oder Energietransformationen. Nicht nur der Wechsel zu erneuerbaren Energien, sondern gerade die Nutzung von „dispositiven“ Energien wie der Künstlichen Intelligenz wird unsere Lebensweise maßgeblich beeinflussen. Diese „digitale“ Nachhaltigkeit erweitert damit das Konzept auf immaterielle Güter wie Software und Daten.

Nachhaltigkeit und Interessenkonflikte

Nachhaltigkeit bringt natürlicherweise oft unvermeidliche Interessenkonflikte mit sich. Individuelle Ziele und gesellschaftliche Bedürfnisse, insbesondere in einem globalen Kontext, stehen nicht immer im Einklang und müssen im Dialog und gegenseitigem Respekt ausgeglichen werden.

Beispiel: Nachhaltigkeitsziele der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Nachhaltigkeit im Großen

Auf nationaler Ebene ist die Wirtschaft ein zentraler Akteur. Nachhaltigkeit hier bedeutet, Ressourcen im Einklang mit gesellschaftlichen Bedürfnissen und dabei –auch global- wettbewerbsfähig zu bleiben. Damit stellt uns der Wettbewerb vor die Herausforderung, internationale Standards zu schaffen.

Organisationen wie die UN haben mit der Agenda 2030 wichtige Grundlagen gelegt und an die Verantwortung aller gesellschaftlichen Akteure appelliert. Auch Deutschland hat sich dabei zu seiner Verantwortung verpflichtet (17 globale Nachhaltigkeitsziele). Doch deren Umsetzung bleibt eine herausfordernde gemeinsame Aufgabe.

Fazit

Der Begriff Nachhaltigkeit wird aufgrund seiner positiven Konnotation vielseitig genutzt und umfasst ein breites Bedeutungsspektrum, das ökologische, ökonomische und soziale Interessen miteinander verbindet. Einerseits steht er für den Erhalt lebenswichtiger Ressourcen in Bereichen wie Klima, Energie oder Umweltschutz. Andererseits kann er als Handlungsrahmen für zukunftsorientierte Vorgehensweisen mit gesellschaftlicher Verankerung verstanden werden. Ziel ist es, Diskussionen anzustoßen und neue Lösungsansätze zu entwickeln.

Dieser Rahmen darf jedoch kein statisches Konzept bleiben, denn unsere Umwelt ändert sich fortlaufend, und wir müssen uns jederzeit darauf einstellen. Eine Balance zwischen Erhaltung und Fortschritt, individuellem und gesellschaftlichem Nutzen ist notwendig. Genauso entscheidend sind Achtsamkeit, Vorausschau, Effizienz, Suffizienz, Kooperation und Transparenz, um nachhaltige Entscheidungen zu fördern und anvisierte Ziele zu erreichen.

Schlußwort und Ausblick

Die hier skizzierten Gedanken dienten als Impuls, um abstrakte Begriffe wie Nachhaltigkeit in konkretere Handlungsansätze zu überführen. Ziel war es, aus einem oft schwammigen Begriff eine Orientierungshilfe zu entwickeln, die nachhaltige Entscheidungen zum Wohlergehen einzelner oder gesellschaftlichen Gruppen unterstützt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei proaktivem Handeln und Entscheidungsfindungen. Darüber hinaus können (Negativ)Beispiele lehrreich sein und dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden. Dies betrifft etwa Interessenkonflikte oder die Analyse nationaler Strategien wie der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – etwa hinsichtlich ihrer Effektivität und Zielerreichung. Unsere Entscheidungen von heute formen die Welt von morgen und es liegt in unserer Verantwortung, unser Schicksal mitzubestimmen.

Dieser Hammer war und ist der Hammer!

Zusätzlicher Hinweis zum Update vom 19.12.24:

Der ursprüngliche Text war eine persönliche Momentaufnahme aus dem Jahr 2022 und sollte einige Gedanken um das Thema „Nachhaltigkeit“ festhalten. Auch als Grundlage für weitere Überlegungen, wie sie zum Beispiel unter Nachhaltiger Entwicklung umrissen werden. Zwecks besserer Lesbarkeit wurde der Text stark gekürzt und teilweise neu strukturiert, inhaltlich aber nicht wesentlich verändert.